近年来,越来越多的国内企业的供应链管理开始重视需求预测。从最早开始认为需求预测很难做准,到逐步开始探索需求预测的流程和方法,管理理念已经有了质的飞跃。然而,这个从无到有,从有到好的过程还是会令很多企业既兴奋又焦虑。其中,该由谁来做预测这个问题不仅在公司内部饱受争议,甚至学者大拿门也各抒己见,似乎没有一个权威的答案。今天我们就一起来剖析一下不同的观点,让大家都来看看。

第一个观点:预测应该由销售做

支持方的理由:

让听得见炮声的在前方冲锋陷阵的销售来做预测,这个观点非常主流,似乎这在很多企业看起来是天经地义的事,当前的确有许多企业也就是这么做的。因为销售离客户端最近,整天和客户在一起,所以他们的信息和经验理所当然的应该成为预测的重要来源。甚至很多企业的销售就会经常在公司上下说,就拿我的预测去备货和生产,我的预测是不会错的,因为我经常去客户那里拜访,我最了解他们。

反对方的理由:

持反对意见的人就会提出,我们怎么能就简单信任销售提供的预测呢?一方面,站在销售的角度,他们会在销售旺季的时候过于激进,做高预测,因为销售最怕的是旺季时供不应求的局面,宁可多备库存而不愿意看到断供的局面,为了应对销售指标的压力,销售常常也会给经销商等渠道中压货,库存在很多公司从来就不是销售要关注的指标,所以这种高预测显然会给公司的库存带来积压呆滞的高风险。相反,销售同样也会在淡季的时候或公司负激励较多的时候倾向做低预测,这时常常就会出现缺货风险。销售的这种时而激进时而保守的做法就会给供应端带来压力,从而被动的应对前端的变化。

另一方面,如果公司产品多而复杂,由于销售还要完成正常的销售任务,再要求他们做到SKU层级的预测,这的确会给他们带来不小的工作量和压力,其预测质量也是可想而知的。拿着这样的一份预测,公司管理层怎么来阅读和评估,还能往后端推送执行吗?

第二个观点:预测应该由市场部来做

支持方的理由:

既然销售做预测有问题,那就换一个团队来做,比如市场部,由于和销售的视角不同,他们会更多的了解整个市场的行情,策略性地考虑如何进行促销、新老品的切换、广告、产品开发、市场监督等行为,这些行为又都可以对预测落地又有很大的帮助。戴尔公司就是由市场部来主导做销售预测,他们掌握了不同产品在不同销售区域的市场情况,与销售、供应链等相关部门统筹协调,最后得到一个可执行的最终预测。他们的这种做法,也很符合他们公司的“司情”。

反对方的理由:

市场部做预测不能像销售一样真正了解每个客户的真实需求,更做不到和销售一样那么细的了解每一个客户的情况,这样得来的需求就会有失真之嫌。再加上,和销售做预测一样,那么多的产品(SKU)或品类要做预测,以及每个产品(SKU)对应到每个销售区域的销售预测,市场部的人具不具备数据处理和分析的能力吗?还有,将来落地执行的时候,他们对后端的把控又怎么样呢?也会面临和销售一样的窘境,无法有效指导后端的供应,这就又会让供应端被动执行。

第三个观点:预测应该由供应链来做

支持方的理由:

那既然前面提到的两个部门做预测不理想,那就再找一个能牵动前后两端的供应链部门来做吧,由他们来牵头进行统一协调。供应链的职责就是建立健全的供应能力和合理的库存水平。而且由他们专职进行专业的数据分析,可以做到让数据说话。除此以外,在预测落地执行时,供应链部门更是可以事无巨细,保证订单的及时交付以及后期繁琐的跟踪追溯,为销售提供强有力的供应保障。这似乎是一个比较理想的方案。

反对方的理由:

实际操作中,供应链相对销售来说,离客户也还是远,对于后端同样也难于驾驭,这使得他们一方面要对销售的预测进行过滤,防止过于激进或保守;同时又要为满足销售任务的前提条件下,储备刚刚够用的库存和生产能力,在这种压力条件下,自然造成了他们做的预测数据先天趋于保守。另外,再加上其工作不是一朝一夕就能看到实效,而且很多公司管理层也未必理解供应链工作,这种两头受夹击的工作方式,也往往会让供应链部门背腹受敌,倍受压力。

本人观点:重点不是“该由谁来做”,而是靠协同预测的机制与流程

说到这里,显然大家已经看到了,靠一个部门是没有办法完美接管预测这份工作的。我们更需要的是一种“协同”机制的预测体系,它靠的是机制、系统和流程,而不是简单的靠人来完成。那么,它又是怎么做到的呢?

首先,“信息共享”。各个相关职能的部门将本部门的预测信息通过简单的表格或系统分享出来。让相关部门和公司管理层看到不同视角和维度的预测信息。同时,不光是预测信息要共享,渠道库存或通路库存的信息也需要分享出来。信息充分完整对称了,大家才可以一起来探讨。

其次,“分析对比”。主导预测的部门将收集到的信息可以借助各种分析工具或系统进行汇总分析,不同维度的比对,与公司的预算目标比对,然后再与各个部门对差异部分进行充分的讨论,了解差异背后深层次的原因。

再次,“协同一致”。经过上述过程,各方的信息得以“透明”了,每个部门才能真正了解到别的部门预测的视角、期望和问题,主导预测的部门就可以在这个过程中充分协调和帮助解决大家的问题。这时,各方的利益才又可能最大化的”协同”起来,大家的目标自然也就会“一致”起来。

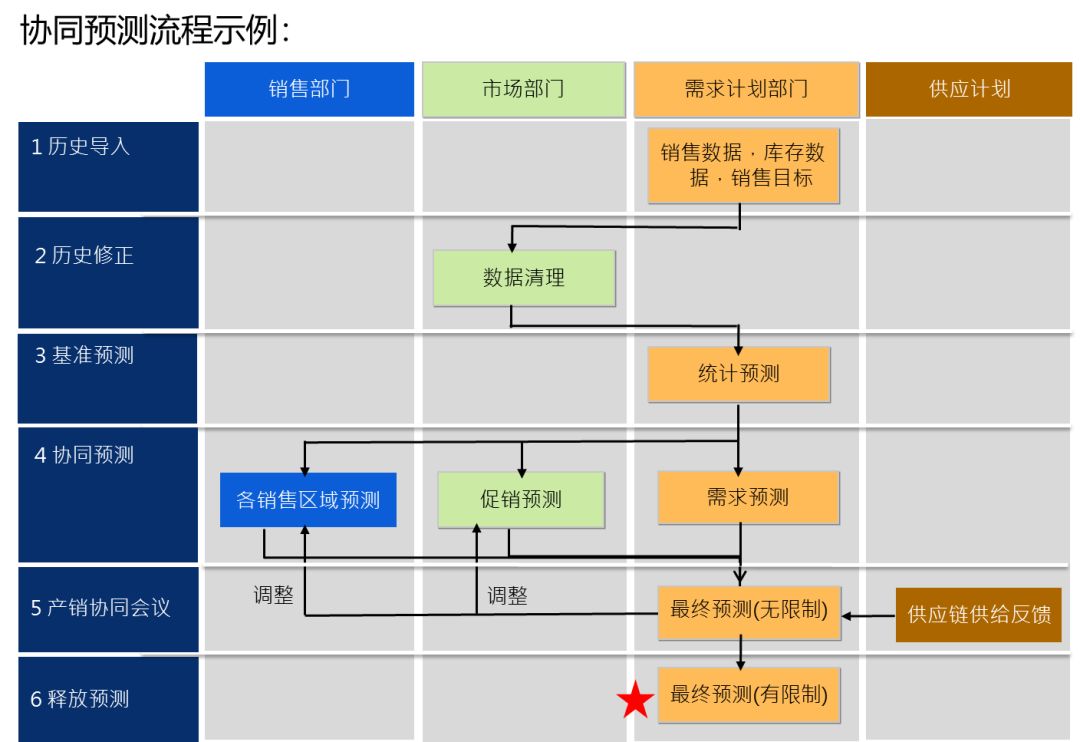

下面这个流程图就是一个展示了某公司由需求计划部门来主导“协同预测”的案例。从中可见,“协同预测”的过程并不是一个部门单打独斗的行为,而是相关部门通过流程、机制和系统集体“协同”的体系。

最后,“激励保障”。我们也要更关注,这么多的部门来参与预测过程,更需要一些激励机制来激发大家做好预测的积极性。由于预测永远会有偏差,也就是大家平时所说的,预测是永远做不准的。所以,我们需要减少负激励行为,更多的是要去鼓励大家去做好预测。哪个销售区域的预测准确率提升了,除了奖励之外,公司在供应方面给予更多的政策倾斜。这会大大鼓励前方的销售团队去认真的分析客户行为,做好自己的预测工作。对公司来说,销售预测准确率提升了,供应链的管理成本也就自然降下来了。

再回到一开始提到由销售来做预测的情形下,就有公司像比亚迪,非常清楚销售主导做预测的长板和短板,为了解决销售部缺少专业的供应链人才问题这一块短板,就尝试着从供应链部门调用数据分析能力强的人才,双向汇报,来帮助销售部进行数据分析,结合销售部对客户和市场了解的强项,强强联手协同主导销售预测的全过程,这或许未尝不是一种好想法、好方法。

现在看来,平时我们一直所关注的“预测该由谁来做“这个问题似乎有点像伪命题,实际上问题不在于该由谁来做,而是在于是否有一套成熟的做预测的组织、系统和流程,协调的部分可以是销售、市场或供应链等其他部门,每个公司可以根据自身的情况来决定。只要能始终坚持“公平公正公开”的原则,似乎谁来做都一样。这里提到的组织、系统和流程等问题其实还是有很多学问的,所以下次我们接着继续聊聊预测那些事。