引言

在上次的文章《供应链管理中的数学》中,我们对再订货点公式中的平均需求参数进行了详细的探讨,当中多次提到了另一个参数,也就是提前期。那么下一步我们就来看看,提前期是如何影响我们的公式计算的,以及本次文章的主题“净提前期”的含义又究竟是什么。

01 提前期

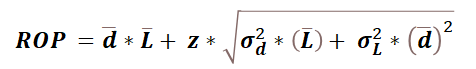

在讨论净提前期之前,我们先来了解一下什么是提前期。首先,我们惯例先回忆一下我们的再订货点公式:

如果问公式当中的参数是什么含义,相信很多人都会第一时间回答说这是生产提前期(或者供应提前期),但是如果想要进一步的回答,这个生产提前期具体是从哪个阶段到哪个阶段的时间这样的细节问题时,很多人就不是很清楚了。

是指从生产投料开始到产线下线的时间?

是指从生产投料开始到质检完成的时间?

还是指从生产投料开始到入库完成的时间?

我们可以发现,在实际的生产发货过程中,有着各种各样的时间节点,而“生产提前期”具体指哪一段则并不明确。那么当我们想不清楚时,就需要回到我们的实际业务中去寻找答案。对于再订货点公式而言,其诞生的起因是由于满足需求需要花费时间,若想要现货交付的话,就需要囤积足够的库存,而到底需要多少库存,就是再订货点公式需要计算的内容了,所以根据库存本身的存在目的,我们可以给这个

L‾下一个定义:当需求发生后,从需求发生起到最终完成服务水平计算的节点为止所需花费的时间。

02 提前期的构成

那么要怎么理解这个定义呢?首先看结尾,因为再订货点公式的目的是计算出一个库存水平,并使得这个库存水平可以达到我们所期望的服务水平。而服务水平就涉及到一个按时按量交付的问题。所以何时算作“交付”的节点就很重要。有的公司是以自家仓库出库单作为交付时间,有的公司是以客户仓库的库入单作为交付时间,还有的公司可能是以港口装船的时间作为交付时间,基于不同的交付时间所计算出的服务水平也截然不同,假设我们是以客户仓库的入库算作交付,那么从本公司仓库发货到客户仓库过程中的物流时间也就同样需要纳入L‾的计算当中。

L‾的最小也得要2天。而有的公司还会有计划冻结期的概念,未来滚动一周内的生产计划是不可以调整的,那么对我们来说,新来的订单最快也得7天后才能得到满足,那么L‾最小也得要7天,诸如此类,其他的还有计划频次、计划周期等因素都会对产生影响,而这个提前期,我们通常称之为供应的提前期。

综上所述,对于最简单的L‾的计算模型,我们也至少要考虑三部分:“L‾=计划提前期+生产提前期+物流提前期”,而对于不同的企业,还是需要根据自身的情况,按照上面所说的定义去寻找对于自身而言有效的提前期要素,例如质检周期、采购提前期等等。

03 净提前期

但是事情并没有结束,有心的同学会发现,上面所说的场景其实有一个关键前提,那就是“现货交付”。那么假如我们不是现货交付呢?例如客户提前一周就将需求提交给我了我们,我们还需要按照之前所计算的L‾进行库存准备吗?

答案是不需要的,这里我们假设后端从拿到订单到生产出货再加上物流时间总共是10天,而客户订单提前了2周,也就是14天就交给我们了,那我们的库存应该是多少呢?答案就是0,因为我们完全可以等到订单下达之后,再组织生产与配送,也完全能够在约定时间之前完成交付,这是什么?这其实就是MTO,理想状态库存为0的按订单生产的模式,其本质就是需求的提前期足够长,长到可以覆盖整个供应的提前期。所以也就引出了一个新的概念:净提前期。是供应的提前期与需求的提前期之间的差值,基于之前的供应的提前期的含义,可进一步解释为:“当需求发生后,从需求发生起到最终完成服务水平计算的节点为止所需花费的时间中,需要库存进行覆盖的时间。”基础的计算方式为“L‾=计划提前期+生产提前期+物流提前期-需求提前期”,当L‾大于0时,我们就需要准备库存,而当小于0时,我们就不需要库存。所以对于库存而言,除了尽力提升后端效率,前端争取更长的需求提前期,也是一个减少库存的有效手段。

结语

一不小心就说了这么多,先就此打住吧。关于上一期所提到的一个问题“为什么提前期必须要取整”的回答,我们只能放到下一期再进行解释了。

关于净提前期的内容是与业务结合较为紧密的部分,很多公司再订货点公式使用效果不佳就是因为L取值的不准确所导致的。供应与需求两者的提前期加起来才是真正的需要通过库存去覆盖的净提前期。只有基于业务,根据定义去寻找自身公司业务所需要计算的时间,才能获得最适合自己库存水平。

下期我将对再订货点公式的服务水平进行详细的探讨,你所理解的95%的服务水平和公式所预测的95%的服务水平真的是同一个95%吗?那么,我们下期再见!